IL CASO INDIA-PAKISTAN

Lo scorso 7 maggio, in risposta all’attacco terroristico di qualche settimana prima nella regione del Jammu e Kashmir e che ha provocato la morte di più di venti civili, l’India ha lanciato l’Operazione Sindoor contro alcune basi terroristiche sul territorio pakistano. All’azione militare di Nuova Delhi è poi seguita la risposta di Islamabad, con i due Paesi che si sono scambiati contrattacchi fino al 10 maggio, giorno in cui è stato annunciato un delicato cessate il fuoco dopo la mediazione degli Stati Uniti.

L’escalation sfiorata tra le due potenze nucleari ha però radici ben profonde e che si annidano su questioni di carattere territoriale e religiose che risalgono sin dai tempi dello scioglimento del Raj Britannico nel 1947. Nodo centrale delle relazioni indo-pakistane è rappresentato dalle rivendicazioni nei confronti del Kashmir, regione contesa da Nuova Delhi e Islamabad e divisa dalla cosiddetta Line of Control, un confine militare che separa i due Paesi de facto ma che non è riconosciuto de jure dal diritto internazionale.

Malgrado il carattere storico e culturale, il Kashmir rappresenta però un territorio strategico e di vitale importanza anche per un altro motivo, ossia il fiume Indo. Specialmente per il Pakistan, l’Indo gioca un ruolo chiave per il settore agricolo nazionale e l’irrigazione di circa 16 milioni di ettari funzionali alla produzione di riso, grano e canna da zucchero. Inoltre, l’acqua di questo fiume è legata sia al 30% della produzione di energia idroelettrica di Islamabad che alla sicurezza alimentare di decine di milioni di pakistani[1].

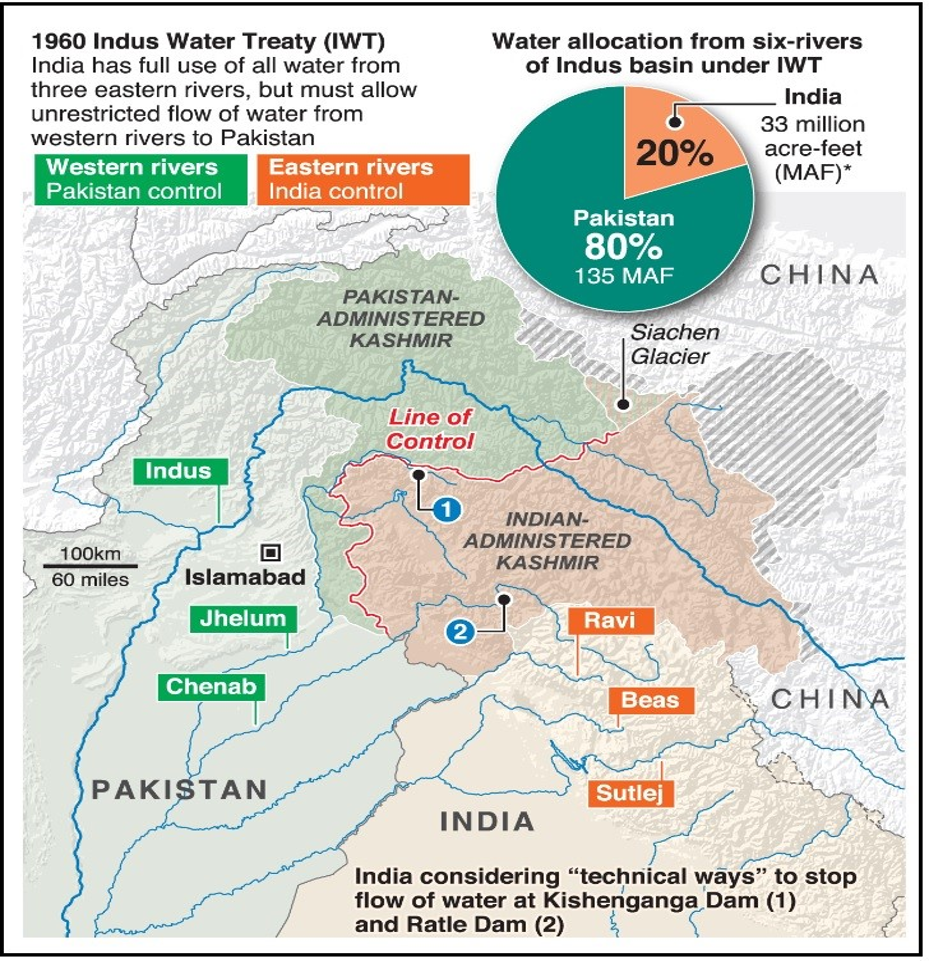

Proprio per questo dopo l’indipendenza da Londra nacque la necessità di regolare queste risorse idriche al fine di prevenire possibili dispute tra i due vicini di casa. Nel 1960 venne perciò firmato l’Indus Waters Treaty, il quale determinò la spartizione per il controllo delle acque essenziali per l’alimentazione del fiume Indo. Quelle sul versante occidentale vennero attribuite in favore di Islamabad (circa l’80% delle risorse in questione) mentre quelle sul versante orientale – quindi gli affluenti Ravi, Beas e Sutlej – vennero poste sotto il controllo di Nuova Delhi (circa il 20% del totale)[2]. Tuttavia, dopo l’attacco terroristico dello scorso aprile, il governo indiano ha deciso di sospendere tale trattato invocando la propria sicurezza nazionale, lasciando così diversi interrogativi su quelli che saranno gli sviluppi a discapito del Pakistan. L’India, pur avendo in gestione una quantità inferiore di acqua, presenta infatti un relativo vantaggio: il controllo diretto sulle sorgenti di fiumi che a valle vanno ad alimentare l’Indo.

Fonte immagine: https://www.shankariasparliament.com/current-affairs/gs-ii/revisit-indus-water-treaty

Il caso Indo-Pakistano ci suggerisce quindi una doppia lettura sulla centralità dell’acqua. Da un lato abbiamo visto come una regione vitale come il Kashmir – dalla quale dipendono vari aspetti, come la produzione energetica, quella agricola passando ovviamente per la sicurezza alimentare di milioni di persone – possa essere alla base di uno scontro militare funzionale al controllo diretto sulle fonti idriche. Dall’altro, invece, l’acqua può trasformarsi da risorsa in un’arma di ritorsione, con il governo indiano ad oggi in grado di determinare i flussi idrici a valle, influenzando così l’economia e la sicurezza pakistana.

LA GEOPOLITICA DELL’ACQUA A LIVELLO MONDIALE

La disputa appena analizzata non rappresenta nient’altro che uno dei tanti contrasti in atto al giorno d’oggi nel mondo che hanno a che vedere con l’utilizzo delle risorse idriche.

In Cisgiordania, ad esempio, sulla base anche degli Accordi di Oslo II del 1995, Israele detiene il controllo su più dell’80% delle risorse idriche mentre nei territori occupati e a Gaza l’accesso all’acqua viene utilizzato come arma nei confronti della popolazione[3]. Sempre in Medio Oriente la Turchia ha recentemente aumentato la sua influenza regionale grazie alla costruzione di dighe sulle fonti del Tigri ed Eufrate e ha accresciuto il proprio peso geopolitico a discapito di paesi come Iraq e Siria, compromettendo così la capacità agricola e la sicurezza idrica delle persone dipendenti da questi bacini[4]. Allo stesso modo anche sul Continente africano i rapporti dell’Etiopia con Sudan ed Egitto sono deteriorati a causa del nuovo ambizioso progetto di Addis Abeba relativo alla costruzione di un’imponente diga sul Nilo Azzurro che potrebbe compromettere l’approvvigionamento idrico dei due paesi a valle[5].

Tutti questi esempi sembrano perciò andare nella medesima direzione e cioè che chi possiede ad oggi una posizione di vantaggio in termini di capacità idrica potrà vantare un peso geopolitico sempre più determinante nelle relazioni internazionali, specialmente nei confronti di quei Paesi che trovandosi a valle potrebbero risentire di determinate ritorsioni politiche. Ma quali sono gli Stati che ad oggi godono di questa superiorità strategica?

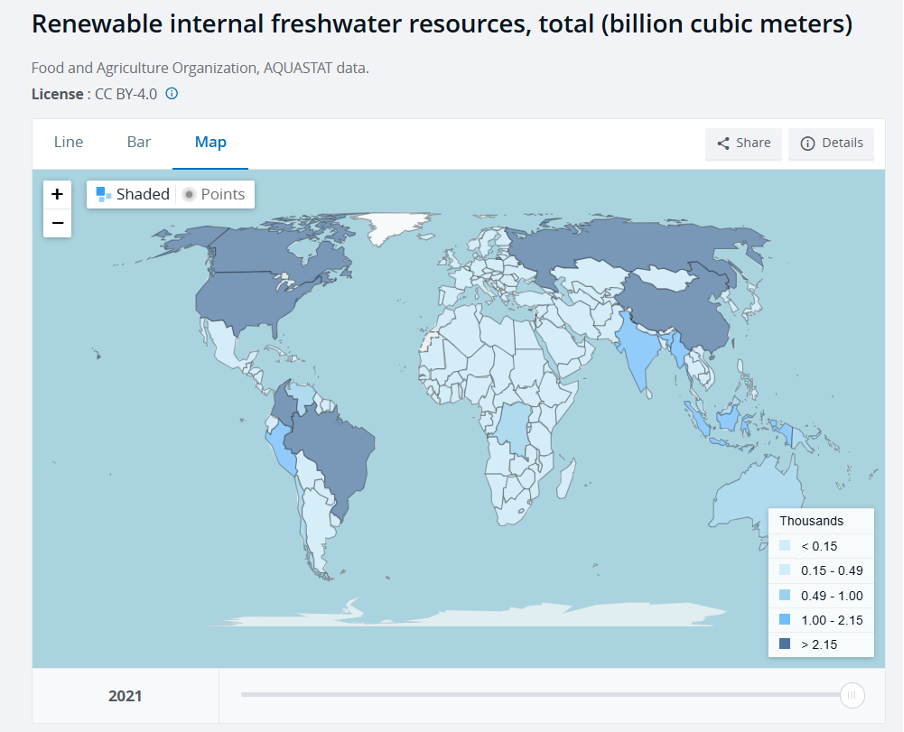

Fonte immagine: https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.K3?end=2021&name_desc=true&start=2021&type=shaded&view=map&year=2021

La mappa di cui sopra – ripresa dal sito della Banca Mondiale, la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà – ci riporta in colore più scuro i Paesi con un maggiore accesso a fonti idriche rinnovabili di acqua dolce presenti sul proprio territorio nazionale (IRWR), come ad esempio fiumi, laghi o falde acquifere. Da specificare però che tale rappresentazione ci aiuta solo a capire le potenzialità in termini assoluti, non tenendo conto di una serie di elementi che dobbiamo tuttavia considerare.

La Colombia viene infatti rappresentata con una sfumatura più scura in quanto la sua conformazione territoriale, costituita da catene montuose ricche di fiumi, e le abbondanti precipitazioni fanno sì che vi sia un costante ricircolo di acqua dolce a livello interno. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici e dei fenomeni come la deforestazione, il Paese ha già sofferto carenze idriche in determinate regioni. Discorso analogo potremmo farlo per la Repubblica Democratica del Congo, territorio dalle enormi potenzialità idriche ma che non gode delle giuste strutture e tecnologie utili allo sfruttamento dell’oro blu.

In un futuro dove cambiamenti climatici, desertificazione e crescita demografica avranno sempre più un impatto determinante, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, l’acqua potrebbe quindi diventare un bene addirittura commercializzabile.

Importante sarà perciò preservare tale ricchezza e investire in infrastrutture funzionali a un’emancipazione idrica per non farsi trovare in una posizione di svantaggio. Lo hanno capito, ad esempio, i Paesi del Sud-est asiatico dipendenti dall’acqua del fiume Mekong. La Cina – che gode di una posizione di vantaggio grazie al controllo diretto sulle sorgenti presenti in Tibet – ha infatti costruito delle dighe che hanno portato a periodici cali di portata del fiume, il che ha conseguentemente indotto i Paesi a valle a investire in nuovi impianti di desalinizzazione. Questa decisione, presa al fine di ridurre la propria dipendenza dal Paese a monte, ci evidenzia ulteriormente quella che sarà la centralità delle prossime politiche sul fronte interno per la salvaguardia delle risorse idriche.

Per citare la stessa India invece, secondo uno studio intitolato “Desertification and Land Degradation Atlas” – pubblicato dalla Indian Space Research Organization – nel biennio 2018-2019 ha subito un forte processo di desertificazione che ha interessato quasi 100 milioni di ettari, ossia circa il 30% del proprio territorio nazionale. Tra le principali cause di questo fenomeno vi è la deforestazione, dovuta essenzialmente a due fattori: urbanizzazione e ricerca di materie prime, entrambi riconducibili alla considerevole crescita demografica che ha investito l’India negli ultimi decenni.

Basti pensare che l’India a livello demografico rappresenta il vero motore trainante non solo dell’Asia ma del mondo intero. Con una popolazione che si assesta intorno ai 1.45 miliardi di persone, l’India ad oggi è infatti riuscita a spodestare la Cina come primo Paese al mondo per abitanti e secondo alcune proiezioni non sembrerebbe in procinto di fermarsi. Tuttavia, facendo riferimento a una previsione pubblicata da Statista[6], nel 2100 la Top3 dei paesi più popolosi al mondo vedrà sul podio non solo i due i Paesi sopraccitati ma anche lo stesso Pakistan. Il Kashmir – praticamente un vespaio sin dall’indipendenza di Nuova Delhi e Islamabad – diverrà sempre più un tassello necessario per l’equilibrio della regione.

TROVARE UNA SOLUZIONE PER L’ACQUA DEL KASHMIR

Per tornare infine alle attuali rivendicazioni indo-pakistane, possiamo perciò affermare che la gestione dell’acqua nel Kashmir sarà ancora più fondamentale per il futuro delle relazioni tra Nuova Delhi e Islamabad. Come se non bastasse alla sospensione del Trattato lo scorso 22 giugno il Ministro degli Affari Interni indiano – Amit Shah – ha dichiarato che gli accordi del 1960 non verranno ripristinati e che il corso dell’acqua dei tre fiumi sotto il controllo indiano saranno deviati per uso interno, andando così a impattare su circa l’80% degli agricoltori pakistani dipendenti da questi corsi d’acqua.

Questa situazione, nonostante la fragile tregua arrivata nelle scorse settimane, non fa altro che esacerbare e alimentare una potenziale guerra idrica che di fatto è già in corso ma che potrebbe assumere caratteri più catastrofici.

Un ruolo chiave dovrebbe essere assunto dalla comunità internazionale come dimostrato da Washington in occasione del cessate il fuoco. Una possibile opzione funzionale a evitare la riacutizzazione del conflitto potrebbe essere rappresentata anche dall’intervento diretto della Cina.

Già fisicamente presente nella regione del Kashmir, Pechino può sia far valere gli ottimi rapporti con il Pakistan[7] che contare sulla la recente distensione con l’India avuta grazie al costante dialogo all’interno dei BRICS[8]. Una gestione diretta di queste risorse idriche in quanto forza di interposizione potrebbe per il momento rappresentare una risposta temporanea atta a evitare eventuali recrudescenze tra le due potenze nucleari, nell’attesa – e nella speranza – che la diplomazia riesca a fare il proprio corso.

[1] Khan I.; Ripples Across Borders: The Geopolitics of the Indus Waters; TheGeopolity; 2025; https://thegeopolity.com/2025/05/23/ripples-across-borders-the-geopolitics-of-the-indus-waters/

[2] Bauer P.; Indus Waters Treaty; Britannica; 2025; https://www.britannica.com/event/Indus-Waters-Treaty

[3] McKernan B.; A precious resource: how Israel uses to control the West Bank; The Guardian; 2023; https://www.theguardian.com/world/2023/may/17/how-israel-uses-water-to-control-west-bank-palestine

[4] Singh A.; Turkey’s weaponisation of water: a geopolitical tool in the Tigris-Euphrates basin; The Times of India; 2025; https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/mindfly/turkeys-weaponisation-of-water-a-geopolitical-tool-in-the-tigris-euphrates-basin/

[5] Woldemariam Y.; The politics of the Grand Ethiopian Renaissance Dam; Climate Diplomacy; 2024; https://climate-diplomacy.org/magazine/conflict/politics-grand-ethiopian-renaissance-dam

[6] Fleck A.; The biggest Countries in the World in 2100; Statista; 2024; https://www.statista.com/chart/33065/countries-with-the-largest-populations/

[7] Muratore A.; La relazione “speciale” tra la Cina e il Pakistan; InsideOver; 2021; https://it.insideover.com/politica/la-relazione-speciale-tra-la-cina-e-il-pakistan.html

[8] Bolzonello M.; Dai confini contesi ai tavoli di dialogo: le complesse relazioni bilaterali India e Cina; Geopolitica.Info; 2025; https://www.geopolitica.info/india-cina-relazioni-internazionali/

Laureato con lode in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Siena, con una tesi sulle politiche della Cina in relazione al principio di autodeterminazione dei popoli palestinese e tibetano. Ha conseguito un Master in Funzioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo alla SIOI di Roma, con una tesi in Geopolitica e Aree di Crisi. Ha inoltre svolto un tirocinio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e collaborato con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali.